「USB」(Universal Serial Bus)は、パソコンと様々な周辺機器を接続することで、データのやりとりや充電などを行うことができる、現在ではもっとも主流の規格となっています。

近年では、周辺機器との接続だけではなく、スマートフォンやウェアラブルデバイスなどの小型デジタル機器との接続や急速充電、映像出力にも利用されるなど、USBの機能は非常に進化しています。

USBは手軽に便利に使用できる規格ですが、その一方で、規格の数が増えたことによる複雑化によって、十分に性能を引き出すのが難しい規格にもなっています。そこで本記事では、進化に伴って複雑化したUSB規格をあらためて整理していきますので、USBを使う際の参考にしてみてください。

目次 [隠す]

1.USBの基礎知識

1-1.USBとは?

現在、パソコンを使う上でなくてはならない「USB」と呼ばれる規格は、「Universal Serial Bus」の略で、パソコンに周辺機器を接続するために利用されます。また、USBは電源を供給することも可能なので、別途電源を用意することなく周辺機器を利用することができるほか、スマートフォンなどの充電にも利用されています。

USBが普及するまでは、各種周辺機器を接続するために、キーボードやマウスにはPS/2ポート、プリンタにはパラレルポート、モデムにはシリアルポートなど、さまざまなポート(端子)が利用されていました。しかし現在では、ほとんどの周辺機器がUSB接続となっており、利便性が非常に高くなっています。

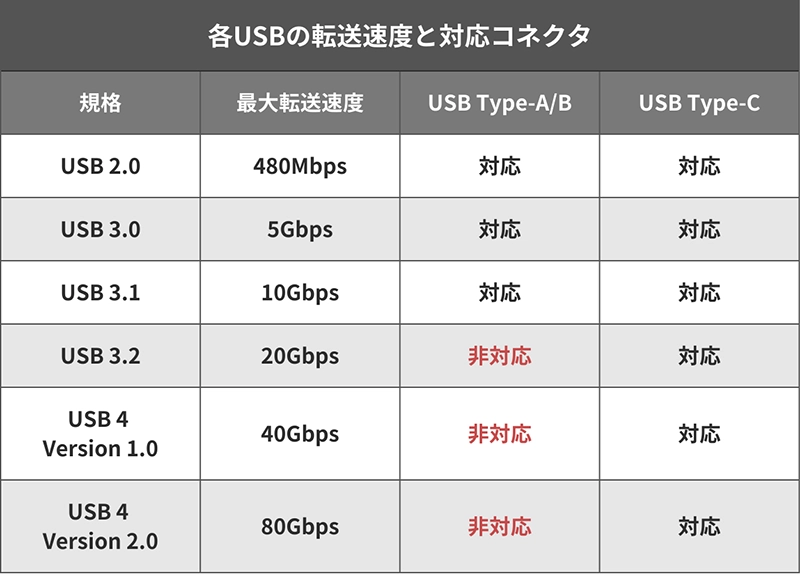

1-2.USBの転送速度は世代によって異なる

USB規格は、何度も性能の向上が図られており、世代によってデータ転送速度が異なります。1996年に登場した「USB 1.0」、そしてその改良版である「USB 1.1」の時代の転送速度は最大12Mbpsでしたが、続く「USB 2.0」では最大転送速度が480Mbpsと40倍も向上。USBの普及に大きく貢献しました。

その後、転送速度が最大5Gbpsの「USB 3.0」が登場。さらに「USB 3.1」では最大10Gbps、「USB 3.2」では最大20Gbpsにまで向上しており、最新規格となる「USB4」の最大転送速度は40Gbpsに達します。そして、2022年に発表された「USB4 Version 2.0」は最大80Gbpsとなっています。

1-3.同じ規格でも名称が異なる?

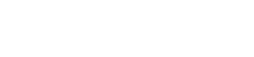

「USB 3.0」は、その登場以来、「USB 3.1」「USB 3.2」と規格が進むに連れて、名称の変更が行われています。例えば、「USB 3.1」が登場した際、「USB 3.0」規格も「USB 3.1」の中に取り込まれ、従来の「USB 3.0」は「USB 3.1 Gen 1」、新規の「USB 3.1」は「USB 3.1 Gen 2」と呼ばれるようになりました。

同じ様に、「USB 3.2」が登場した際は、「USB 3.1 Gen 1」が「USB 3.2 Gen 1」、「USB 3.1 Gen 2」が「USB 3.2 Gen 2」となりました。なお、新しい「USB 3.2」をこの表記に合わせると「USB 3.2 Gen 2x2」となります。

つまり、「USB 3.0」は「USB 3.1 Gen 1」であり、「USB 3.2 Gen 1」でもあるという、少々ややこしい事態になっていますので、周辺機器などを購入する際は注意が必要です。

また、「USB 3.0」は「SuperSpeed USB」と呼ばれることがあります。これはマーケティングネームと呼ばれるもので、「USB 3.0」は「SuperSpeed USB」、「USB 3.1」は「SuperSpeedPlus USB」あるいは「SuperSpeed USB 10Gbps」、「USB 3.2」は「SuperSpeed USB 20Gbps」となります。

さらに、「USB4」には、最大転送速度が20Gbpsと40Gbpsのものが存在するため、それぞれを区別するために、「USB4 20Gbps」と「USB4 40Gbps」といった表記も用いられます。

同じ規格でありながら表記が異なるのはユーザーにとっては非常に不便です。

そこで、USB規格の仕様策定を行うUSB-IF(USB Implementers Forum)は、新たなガイドラインとして、マーケティングネームをデータ転送速度で統一。データ転送速度が5Gbpsなら「USB 5Gbps」、10Gbpsなら「USB 10Gbps」、40Gbpsなら「USB 40Gbps」といった、一般消費者にとっては非常にわかりやすい名称が与えられました。

つまり、データ転送速度が10Gbpsであれば、「USB 3.2 Gen 2」も「USB 3.1 Gen 2」も「USB 10Gbps」と表記されることになったわけです。

ただし、この新たな名称が用意されたのは「USB 3.0」以降の規格のみで、「USB 1.1」や「USB 2.0」は特に制定されていないため、今後も従来通りのマーケティングネームが使用されることが予想されます。

さらに、「USB 3.2 Gen 1」や「USB 3.2 Gen 2×2」といった名称がなくなったわけではなく、開発者向けの規格名称として依然として存在しているため、おそらくパソコンやマザーボードなどのスペック表には開発者向けの規格名が使用されることになると思われますので、いずれにしても両方の名称を覚えておく必要があるようです。

1-4.USBコネクタの形状をチェック

USBコネクタにはいくつかの形状があり、ケーブルを接続する場合、形状をあわせる必要があります。コネクタの形状には、長方形の「USB Standard-A」や台形の「USB Standard-B」、最近多くの機器で使用される楕円形の「USB Type-C」のほか、小型の「USB mini-A/B」や「USB micro-A/B/AB」などのバリエーションがあります。

なお、「USB Standard-A」「USB Standard-B」のことを「USB Type-A」「USB Type-B」と表記する場合もあります。これは間違いではないのですが、基本的に「USB Type-A」はパソコン側、「USB Type-B」はデバイス側に設けられるコネクタ形状であり、「USB Type-A」と言うと、「USB Standard-A」だけでなく、「USB micro-A」や「USB mini-A」も含んだ表現となるのです。

■USB Standard-A(USB 1.1/2.0)

「USB 1.1/2.0」規格で使用される「USB Standard-A」のUSBポートは、基本的にパソコン側に用意され、マウスやキーボードなどのデバイスやUSBメモリ、ヘッドセットなどで使用されます。USB 2.0対応の外付けSSD/HDDや光学ドライブなどとの接続で使用される場合、給電能力が低いため、別途電源が必要になることが多いです。

■USB Standard-A(USB 3.0/3.1)

「USB 3.x」規格で使用される「USB Standard-A」のUSBポートは、転送速度の速さを活かして、外付けSSD/HDDや光学ドライブなどに利用されます。コネクタやポートの中が青くなっているのが特徴です。

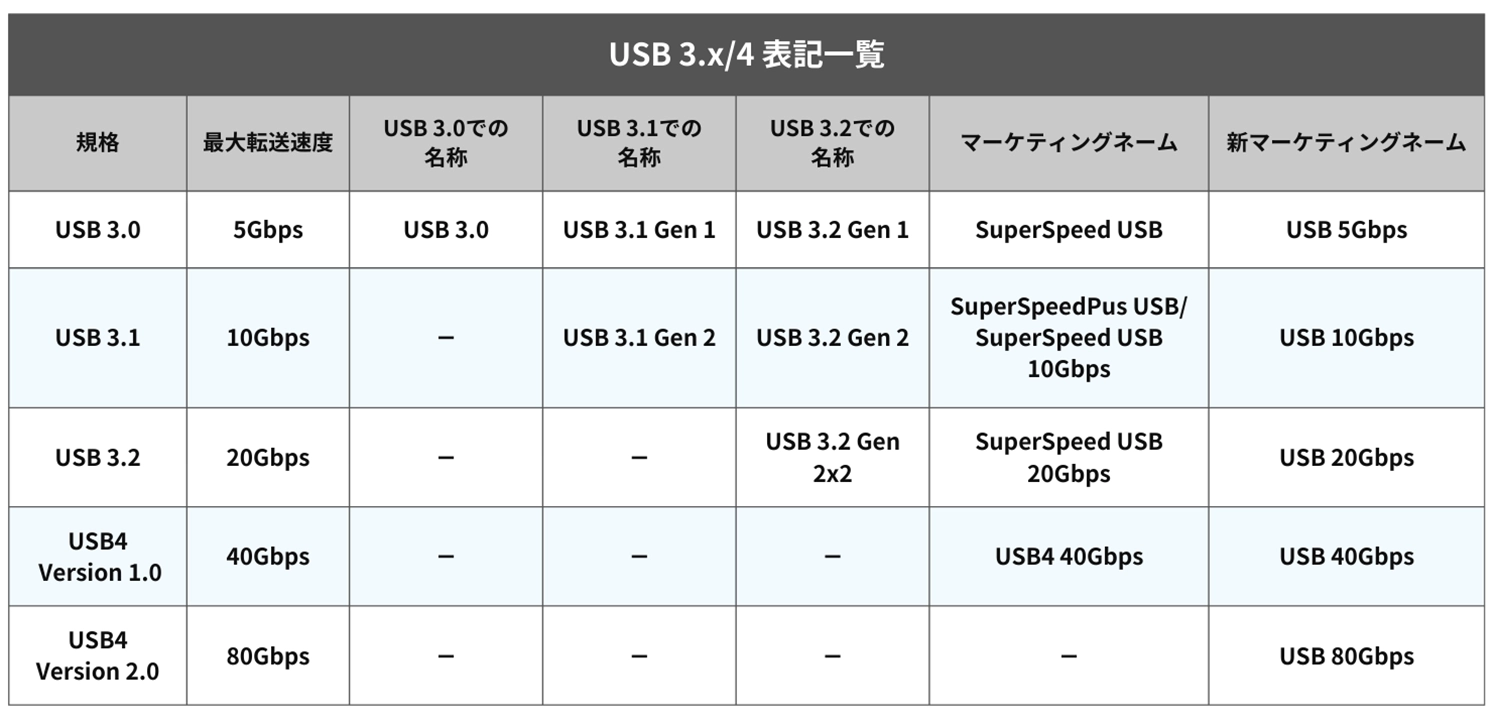

■USB Standard-B(USB 1.1/2.0)

「USB 1.1/2.0」規格で使用される「USB Standard-B」は、プリンタやスキャナなどのデバイス側に採用されるコネクタ&ポートです。

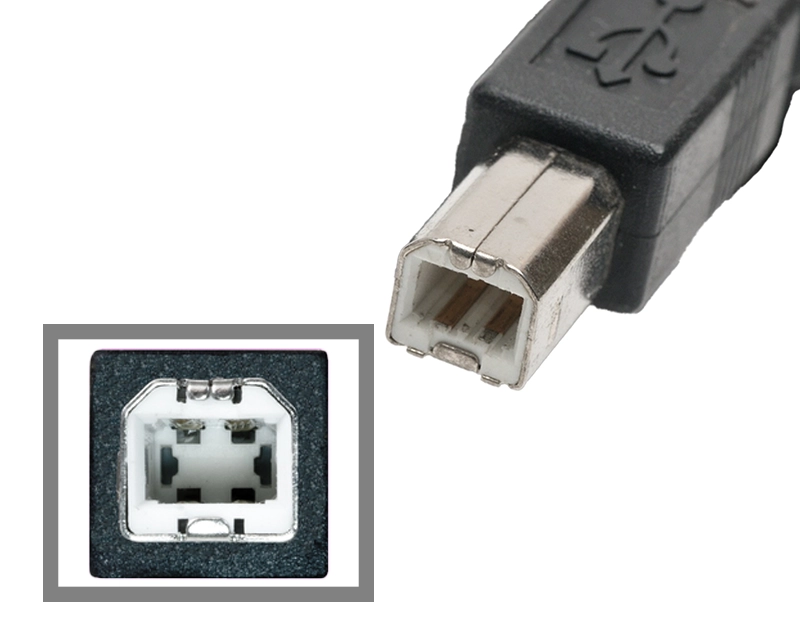

■USB Standard-B(USB 3.0)

「USB 3.x」規格で使用される「USB Standard-B」は、「USB 1.1/2.0」同様、プリンタやスキャナなどのデバイス側に採用されるコネクタ&ポートで、転送速度を活かして、外付けSSD/HDDにも採用される場合があります。「USB Standard-A」同様、コネクタやポートの中が青くなっているのが特徴です。

■USB Type-C(USB 2.0/3.0/3.1/3.2/4)

「USB Type-C」は、「USB 3.1」が策定されたときに登場したコネクタですが、「USB 2.0」で使用されることもあります。ほかのコネクタとは異なり上下の違いがないのが特徴で、どちらに挿しても問題なく利用できます。また、Type-A、Type-Bとは異なり、パソコン側、デバイス側の両方で使用されます。

■USB mini-B(USB 1.1/2.0)

潰したような台形の形状が特徴的で、デジタルカメラなどの小型機器との接続に利用されましたが、「USB micro」へと移行しました。

■USB micro-B(USB 1.1/2.0)

「USB mini」をさらに薄くしたような形状で、かつてはAndroidのスマートフォンで多く利用されていましたが、最近では「USB Type-C」を採用するケースが増えています。。

■USB micro-B(USB 3.0)

「USB 1.1/2.0」規格の「USB micro-B」よりも幅広く、真ん中あたりにくぼみがあるのが特徴。小型の外付けストレージやカードリーダーなどで多く採用されています。

■Lightning

iPhoneなどのApple製品で採用された専用インタフェース。厳密にはUSBと異なりますが、USB接続で利用します。

2.USB Type-Cの特徴をチェック

2-1.コネクタの上下がなくなり利便性が向上

ここまで、様々なUSBコネクタを紹介してきましたが、その中でも主流となりつつあるのが「USB Type-C」です。長らく独自の「Lightning」を使用していた「iPhone」も「iPhone 15」以降では「USB Type-C」を採用。EUにおける「USB Type-C」の標準化もあって、今後はすべてが「USB Type-C」に統一される動きとなっています。

「USB Type-C」コネクタは、これまでのUSBコネクタとは異なり上下の違いがなく、どちらでも接続することができます。コネクタの向きが合わず、なかなかUSBポートに挿せないという経験は皆さんにもあるのではないでしょうか。「USB Type-C」であれば、そういった問題は起こらないのです。

また、先にも述べましたが、基本的にパソコン側は「USB Type-A」、デバイス側は「USB Type-B」が利用されますが、「USB Type-C」は、パソコン側、デバイス側のどちらにも使用することができます。依然として「USB Standard-A(Type-A)」の環境が多く残っているため、現在はまだ「USB Standard-A」と「USB Type-C」を両端に備えたケーブルを使うことも少なくありませんが、今後は両端が「USB Type-C」となり、デバイスによってケーブルを変える必要もなくなっていくのです。

2-2.超高速でデータ転送が可能に

「USB Type-C」は、高速なデータ転送に対応できるのも大きな魅力となります。データ転送速度が10Gbpsの「USB 3.1」までは、従来は「USB Type-A/B」でも対応可能ですが、最大転送速度が20Gbpsの「USB 3.2」や、さらに高速となる「USB4」に対応できるのは「USB Type-C」のみです。

なお、当然のことですが、「USB Type-C」であれば必ず高速であるということではなく、対応機器がサポートする転送速度を超えることはありません。たとえ「USB Type-C」であっても、「USB 2.0」の機器と繋げば、最大480Mbpsの速度にしかならない点は注意が必要です。

2-3.急速充電できる「USB Power Delivery」に対応

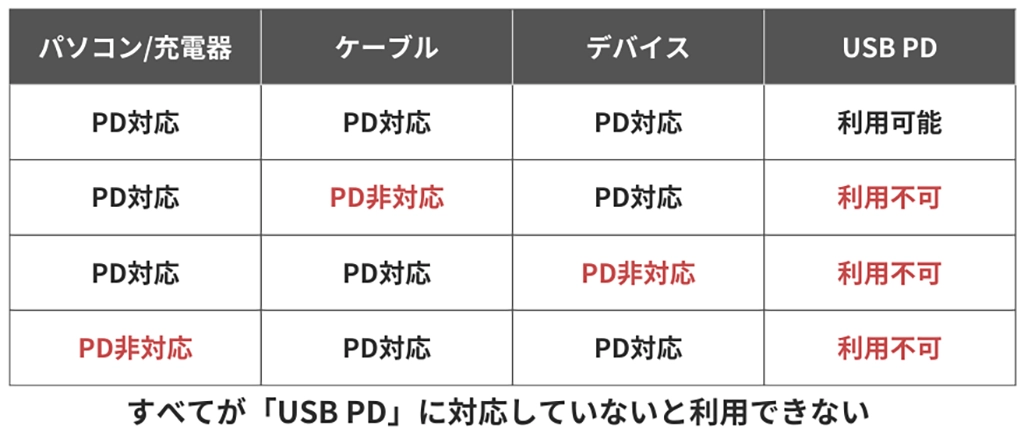

データ転送だけでなく電力供給ができるのもUSBの魅力ですが、「USB Type-C」は、「USB PD(Power Delivery)」と呼ばれる規格に対応することで、最大240Wまでの出力が可能となっています。

従来の「USB Type-A/B」を使った電力供給は、「USB 2.0」で2.5W(5V/500mA)、「USB 3.0」で4.5W(5V/900mA)、充電用の規格として別途策定された「USB BC 1.2」でも7.5W(5V/1500mA)までの対応でしたが、「USB PD」に対応した「USB Type-C」を使えば、さらに大電力を供給できるので、外付けストレージはもちろん、タブレットやノートPCなどにも利用することができます。

「USB PD」は、電力供給量の増加だけでなく、対応機器と接続すると、自動的に充電器側と機器側で情報交換を行い、必要に応じて急速充電が行われるのも大きな特徴です。

なお、「USB PD」を利用する場合は、すべての機器が対応している必要があり、「USB Type-C」のケーブルの対応も必須となります。ケーブルによって出力可能なW数が異なりますので、利用する際、購入する際は、そのあたりもしっかりとチェックしておきましょう。また、すべての「USB Type-C」が「USB PD」をサポートしているわけではない点も注意が必要です。

2-4.DisplayPort Alternate Mode(オルタネートモード)で映像出力ができる

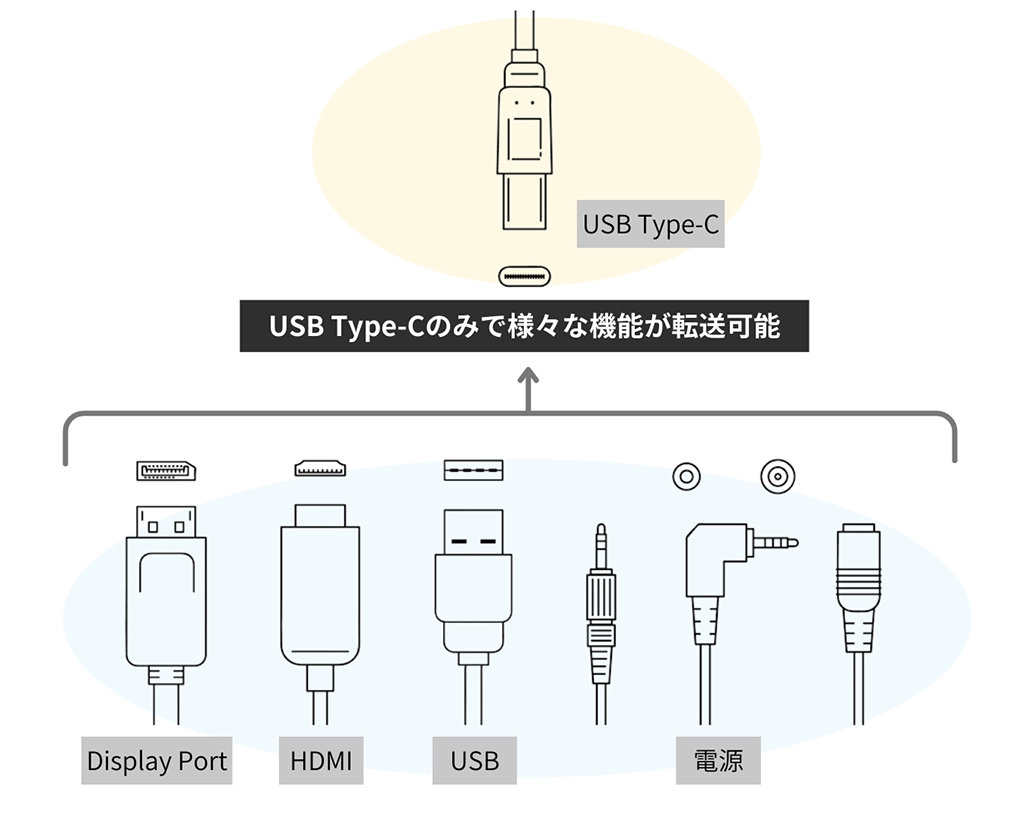

「USB Type-C」には、使っていない配線をUSBとは異なる通信に利用することができる「DisplayPort Alternate Mode(オルタネートモード)」に対応しています。そして、この「オルタネートモード」によって、Display Portとして利用することで、映像出力に「USB Type-C」を利用することが可能となります。

なお、映像出力を行うためには、パソコンに搭載されている「USB Type-C」ポートが「オルタネートモード」に対応していること、そして、ディスプレイ側にも対応した「USB Type-C」ポートが用意されていることが必須です。

2-5.「Thunderbolt 3/4」も「USB Type-C」をサポート

「USB」、そして「USB Type-C」を語る上で、必ず知っておきたい規格に「Thuderbolt(サンダーボルト)」と呼ばれるものがあります。「Thunderbolt」は、IntelとAppleが開発したインタフェースで、かつて「FireWire(IEEE1394)」と呼ばれた規格の後継という位置づけで誕生しました。

Apple製のパソコンを中心に採用されていた「Thunderbolt」ですが、当初はUSBと異なるコネクタ形状が採用されていたため、特に混乱することはありませんでした。しかし、2015年に登場した「Thunderbolt 3」で、コネクタ形状に「USB Type-C」を採用したことにより、利便性が上がった反面、あらためてその違いを理解することが必要となったのです。

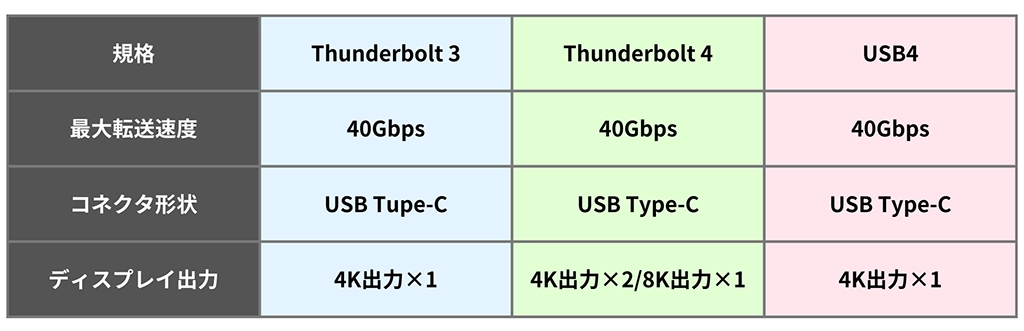

「USB」と「Thunderbolt」はそれぞれ別の規格ではありますが、「Tunderbolt 3」は「USB 3.1」をサポートしているなど、ある程度の互換性は確保されています。ただし、組み合わせるデバイスによっては使用できない場合があるほか、最大データ転送速度も「USB 3.1」の10Gbpsに対して、「Thunderbolt 3」は40Gbpsと大きな差があるため、「Tunderbolt 3」の性能をフルに発揮するためには、「Thunderbolt 3」対応デバイスを用意する必要があったのです。

しかし、その後登場した「USB4」は「Thunderbolt 3」をベースとしているため互換性も高く、2020年に登場した「Thunderbolt 4」は「USB4」に準拠して開発されているので、ほとんど違いを意識せずに利用することができるようになっています。なお、さらに高速となる「Thunderbolt 5」もすでに発表されているので、今後の動向も要注目です。

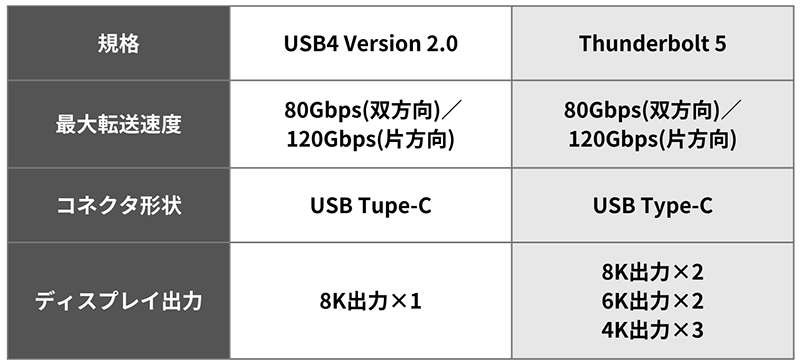

2-6.「USB4 Version 2.0」と「Thunderbolt 5」

「Thunderbolt」が「USB Type-C」をサポートしたという流れにおいて、「USB」と「Thunderbolt」の最新規格についてもチェックしておきましょう。

ここまでで何度か触れていますが、USBの最新規格は2022年に発表された「USB4 Version 2.0」です。「USB4 Version 2.0」は、既存の「USB4」をアップデートした性能となっており、最大データ転送速度は「USB4」の倍となる80Gbps(双方向)を実現。さらに、片方向のみでは最大120Gbpsでの通信が可能となっています(その場合、反対方向は最大40Gbps)。

そのほか、DisplayPort 2.1やPCI Express 4.0に準拠。もちろんコネクタは「USB Type-C」のみのサポートとなっています。なお、「USB4 Version 2.0」の登場に伴って、これまでの「USB4」は「USB4 Version 1.0」と呼ばれるほか、先に紹介したマーケティングネームにすると「USB4 Version 2.0」は「USB 80Gbps」と表記されることになります。

そして、「USB4 Version 2.0」の登場にあわせて「Thunderbolt」もパワーアップ。2023年には新規格となる「Thunderbolt 5」が発表されました。

「Thunderbolt 5」の基本スペックは、「USB4 Version 2.0」に準拠しており、最大データ転送速度は「USB4 Version 2.0」と同じ80Gbps(双方向)で、片方向のみ最大120Gbpsの通信も同様にサポートしています。給電能力も、「USB4 Version 2.0」が最大240W(USB PD EPR使用時)であるのと同様に、最大240Wとなっています。コネクタについても、「Thunderbolt 3/4」から引き続き「USB Type-C」が採用されています。

そして注目したいのがディスプレイ出力で、「Thunderbolt 5」は最大で8Kの2画面出力が可能。4Kであれば3画面出力にも対応可能となっています。一方の「USB4 Version 2.0」は8K×1画面出力となるため、ディスプレイ出力に関しては、「Thunderbolt 5」にアドバンテージがあります。

3.USBのメリット・デメリット

3-1.USBのメリット

ここまでUSB規格について紹介してきましたが、ここではあらためてUSBのメリットについてまとめてみます。

まず第一に、様々な周辺機器と接続できることが大きなメリットといえます。先にも述べた通り、かつては周辺機器を接続するために。PS/2やパラレル、シリアルなど、様々なポートを利用しました。そのため、パソコン側にポートがないと、対応する周辺機器が利用できないということもあったのです。しかし、現在ではほとんどの機器がUSB接続で利用可能。利便性は非常に高くなっています。

そして、電力供給ができるのもUSBの魅力です。「USB PD」のような強力な機能がなくても、スマートフォンや小型機器であれば、パソコンと接続することで十分な電力を供給できます。コンセントのない場所でもパソコンがあれば充電できるのもUSBのメリットと言えるでしょう。

また、USBには様々な規格がありますが、基本的には下位互換性が確保されているため、規格の異なる機器間でも接続して、利用することができる点も注目です。ただし、転送速度などは旧規格に準じたものになる点は注意が必要です。

また、パソコン側のUSBポート数には限りがありますが、USBハブを使ってポート数が増やせるのもUSBの便利なところです。一応、規格上では最大127台までの機器を接続できる仕様となっています。

3-2.USBのデメリット

一方、USBのデメリットは、やはり規格の複雑さとコネクタの種類が多いところです。互換性があるため、ただ繋ぐだけであればかなり柔軟性がある規格ですが、性能をフルに発揮するためには、それぞれの規格をちゃんと認識しておく必要があります。

規格の複雑さ、コネクタの種類、さらにはコネクタの上下の向きなどの問題は「USB Type-C」の登場でかなり解決されつつありますが、コネクタ形状だけでなく、ケーブルについても注意が必要で、コネクタは「USB Type-C」なのに「USB 2.0」の性能しか発揮できないケーブルもあります。USB機器を使う場合には、パソコン側、周辺機器側のポートだけでなく、接続するケーブルについてもしっかり押さえておく必要があるのです。

4.USBケーブル

4-1.ケーブルの長さに注意

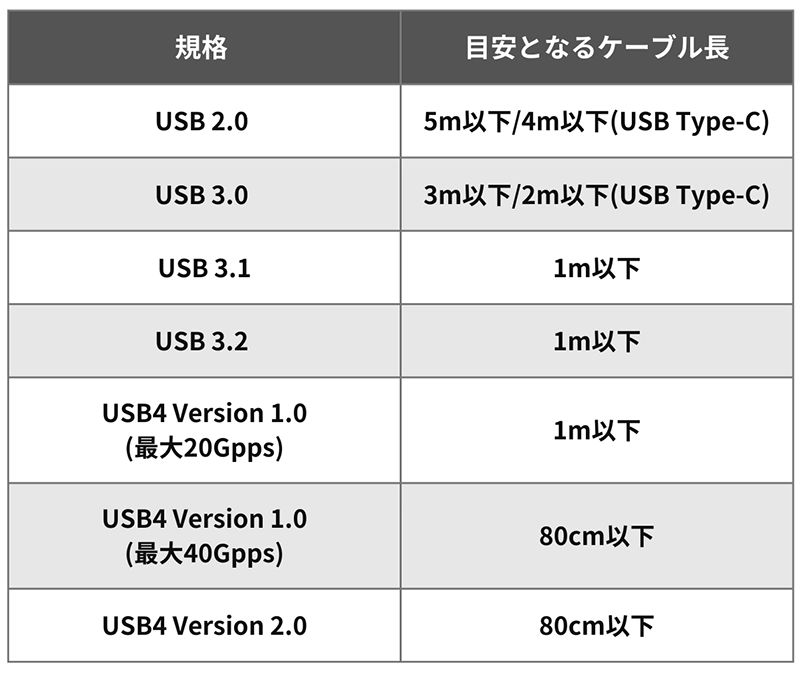

パソコン側のUSBポートとデバイス側のUSBポートを接続するために、なくてはならないのがケーブルです。ここまで接続するためのコネクタを中心に解説しましたが、ケーブルも規格によって異なってきます。当然、ケーブルの両端についているコネクタ形状が接続するポートに対応しているのは必須ですが、ケーブルの質や長さもしっかりチェックする必要があるのです。

USBケーブルは長くなると、信号の減衰やノイズの影響によって正しく動作しなくなる可能性があります。そのため、USBの規格では、「USB 2.0」では5m、「USB 3.0」では3m、「USB 3.1/3.2」では1mといったように最大長が決められており、市販されているケーブルもほとんどがこの長さ以下となっています。

さらに、コネクタ形状が「USB Type-C」の場合、「USB 2.0」は4m、「USB 3.0」は2mとやや短くなる点にも注意が必要です。また、「USB4 Version 1.0」の場合、最大40Gbpsの転送速度を引き出すためには80cm以下となりますが、最大20Gbpsだと1mまで延長することができます。そして「USB4 Version 2.0」も80cm以下が推奨されています。

このようにデータ転送速度とケーブルの長さには関連性があり、転送速度が上がるほどケーブルは短くなる傾向にありますが、実際に店頭などでは、規格を超えた長さのケーブルも数多く販売されています。製造メーカーの工夫により、信号の減衰やノイズの影響を抑えることで規格以上の長さを実現しているのですが、あくまでも規格外であり、スペック通りの性能を引き出せないリスクがあることも覚えておきたいところです。

4-2.USBケーブルを延長するには

USBケーブルには、信号をそのまま伝える「パッシブケーブル」と、回路が内蔵され、信号を増幅して伝える「アクティブケーブル」の2種類があります。一般的に使用されているのは「パッシブケーブル」で、先に紹介したケーブル長の目安は「パッシブケーブル」を利用した場合です。「アクティブケーブル」を使えば、規格よりも長いケーブルを利用することができます。

市販されている延長ケーブルは「パッシブケーブル」が多いため、延長ケーブルも合わせた全体の長さが規格を超えると不具合が起こる可能性があります。そのため、規格を超える長さでも利用できる、信号を補正する回路を備えた「アクティブリピーターケーブル」と呼ばれる延長ケーブルも用意されています。

なお、「USB Type-C」の場合は、転送速度やPDへの対応状況などでトラブルが起こりやすいこともあり、延長ケーブルの使用はあまり推奨されません。

4-3.「Thunderbolt 3/4/5」対応ケーブル

先にも紹介した「Thunderbolt」ですが、「Thunderbolt 3/4/5」対応ケーブルもUSBケーブルとして利用できます。ただし、「Thunderbolt 3」ケーブルは、ケーブルが長くなると転送速度が落ちやすく、「USB4」ケーブルと同様、パッシブケーブルの場合は80cmを超えると最大20Gbpsの性能しか発揮できないことがあります。さらに、ケーブルの長い「Thunderbolt 3」のアクティブケーブルは、「USB 3.0/3.1」と互換性がなく、USBケーブルとして利用すると「USB 2.0」での動作となってしまうので注意が必要です。

一方、「Thunderbolt 4/5」ケーブルは、パッシブでもアクティブでもすべてのUSBと互換性があります。基本的に「Thunderbolt 4」は「USB4 Version 1.0」より、「Thunderbolt 5」は「USB4 Version 2.0」よりも、それぞれ必要要件が高く設定されている規格なので、現時点では「Thunderbolt 4/5」ケーブルが、少し値段は高めですが、最も安心して使えるUSBケーブルと言えるかもしれません。

なお、「USB4 Version 2.0」の登場にあわせて、転送速度80Gbpsのアクティブケーブルが用意されますが、既存の40Gbpsパッシブケーブルでも対応可能となっています。また、規格的には「USB4 Version 2.0」より後発の「Thunderbolt 5」ですが、すでに最新のノートパソコンやマザーボードなどへの搭載が進んでおり、多数のケーブルが販売されている点も注目です。

5.USBが特徴的なサイコムのBTOパソコン

5-1.サイコムとは?

サイコムは、1999年5月に埼玉県草加市にて、インターネットを利用したカスタムPCの販売をスタート。以降、インターネットを主戦場に信頼性の高いBTOメーカーとして、その地位を築いています。社名の由来は「SYSTEM & COMPUTER」。“Craftsmanship”をキーワードに、職人の集団としてのこだわりを大事にしているのが特徴です。

静音や水冷など特徴的な機能で高い支持を集めるサイコムのラインナップの中から、USBに注目したいモデルを紹介しましょう。

4-2.Lepton WSZ890 Stream Box

サイコムが「プロフェッショナル向け」と位置づける「Lepton」シリーズにおいて、ゲームなどの配信者向けのラインナップが「Lepton WSZ890 Stream Box」です。

「Lepton WSZ890 Stream Box」に搭載されているマザーボードは、配信者に最適な機能を盛り込んだ「ASRock Z890 LiveMixer WiFi」。合計23個のUSBポートをサポートし、その内の14ポートがバックパネルに搭載されており、マウスやキーボードはもちろん、ゲームパッドやUSBライトなど様々なデバイスを接続することができます。

バックパネルに、「USB Type-C」ポート2基を備えるほか、独立した5V電源を安定供給することでノイズを低減し、より良いサウンド体験を提供する「Ultra USB Power」や、2つの異なるコントローラー配線によって高速マウス/キーボードを低レイテンシーで使用できる「LIGHTNING GAMING」など、高い機能性が加えられているのも注目のポイントです。

配信に不可欠なキャプチャーカードを標準搭載するほか、CPUの冷却には水冷ユニットを採用。ビデオカードに

NVIDIA GeForce RTX™ 4070 SUPER0を搭載するなど、ゲーミングPCとしてのパフォーマンスも文句なしの1台となっています。

| 【Lepton WSZ890 Stream Box】標準構成 |

|---|

| CPU:Intel Core Ultra 7 265K(3.9GHz、20コア/20スレッド) メモリ:DDR5-5600 32GB(16GB×2) チップセット:Intel Z890 チップセット SSD:1TB(NVMe/M.2 SSD) ビデオカード:NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER(12GB) |

4-3.Lepton Motion Pro Z890

「Lepton Motion Pro Z890」は、映像編集に特化したコンセプトモデル「Lepton Motion Pro」シリーズにおいて、Intelプラットフォームを採用したミドルタワー型モデル。標準構成で、「Intel Core Ultra 7 265K」と「Intel Z890 チップセット」搭載マザーボードの組み合わせを採用しています。

本製品に採用されているマザーボード「ASRock Z890 Pro RS WiFi」は、Thunderbolt 4端子(Type-C)2基を搭載しており、最大40Gbpsでの超高速データ転送が可能なほか、外部モニターやThunderbolt、USBデバイスと接続することもできます。

メモリはDDR5-5600を32GB(16GB×2)搭載しており、4Kなどの高解像度動画の編集なども問題なし。ビデオカードは「NVIDIA GeForce RTX 4060」を標準で搭載していますが、カスタマイズによってさらなるパワーアップを狙うことも可能です。

| 【G-Master Hydro Z890】標準構成 |

|---|

| CPU:Intel Core Ultra 7 265K【3.9GHz、20コア/20スレッド】 メモリ:DDR5-5600 32GB(16GB×2) チップセット:Intel Z890 チップセット SSD:1TB(NVMe/M.2 SSD) ビデオカード:NVIDIA GeForce RTX 4060(8GB) |

5.まとめ

パソコンに限らず、今や、デジタル機器を使う上でなくてはならない「USB」は、ただ挿すだけで使用できる利便性が魅力ですが、その進化に伴って、「USB 2.0」や「USB 3.2」などの規格やコネクタの形状などが複雑化しており、性能をフルに発揮するためには、その詳細もしっかりと確認しておく必要があります。

「USB Type-C」の登場によって、コネクタ形状の問題などはクリアされつつありますが、新たな機能が追加されるなど、今後もUSB規格の進化には注目していきたいところです。

本記事では、複雑化しているUSB規格の転送速度やコネクタ形状からあらためて整理しています。USBを使う上で知っておきたいポイントをまとめていますので、快適なパソコンライフの参考にしてみてください。

父親の影響で、中学生からパソコンの自作を始める。秋葉原のPCショップでアルバイトをしながら学生生活を過ごし、現在は通信会社の子会社でシステムエンジニアとして勤務。週末は副業でPCやデジタルガジェット系のライターをしながら、今もアキバ通いを続けてます。BTOパソコンは奥が深いです、単に道具として使うだけではなくパーツ選びも楽しみましょう!

BTOパソコン売れ筋ランキング

(2月1日~2月28日)

- 1位G-Master Spear X870A

- Zen5アーキテクチャ採用のAMD Ryzen 9000シリーズを搭載するミドルタワー型ゲーミングPC。高性能と高拡張性を実現したゲーマー向けハイエンドモデルです。

- 2位Radiant GZ3600X870A

- Zen5アーキテクチャ採用のAMD Ryzen 9000シリーズ搭載ATXミドルタワー型モデル。BTOならではのカスタマイズの幅が広いスタンダードなモデルです。

- 3位G-Master Spear Mini B850A

- AMD Ryzen 9000シリーズを搭載する容量26.3リットルとコンパクトながら幅広いカスタマイズ性とミニマルなデザインを持ち合わせたゲーミングPC。

- 4位Premium Line X870FD-A

- いいものを、永く。標準2年保証、無償オーバーホールなど末永くご愛用いただくためのアフターサービスも充実したサイコムが提案する新たなPCのカタチ。その名は、Premium Line

- 5位G-Master Velox II Intel Edition

- 高品質なパーツを採用した納得の標準構成と厳選されたオプションパーツでシンプルなカスタマイズが楽しめる新機軸のゲーミングPC!

定番のインテル® Core™ プロセッサ搭載モデルです。

- 6位Radiant GZ3600Z890

- 最新のIntel Core Ultraプロセッサを搭載するATXミドルタワー型モデル。BTOならではのカスタマイズの幅が広いスタンダードなモデルです。

- 7位G-Master Spear Z890

- AI時代の新CPU、Intel Core Ultraプロセッサを搭載するミドルタワー型ゲーミングPC。高性能と高拡張性を実現したゲーマー向けハイエンドモデルです。

- 8位G-Master Hydro X870A Extreme

- Zen5アーキテクチャ採用のAMD Ryzen 9000シリーズを360mm大型ラジエーター搭載水冷ユニットで強力に冷却。更にサイコム独自に水冷化したNVIDIA製高性能GPUを組み合わせたデュアル水冷PC!

- 9位G-Master Velox II AMD Edition

- 高品質なパーツを採用した納得の標準構成と厳選されたオプションパーツでシンプルなカスタマイズが楽しめる新機軸のゲーミングPC!コストパフォーマンスに優れたAMD Ryzen 5000シリーズ搭載モデルです。

- 10位Radiant GZ3500B760/D5

- インテル CoreプロセッサとDDR5メモリを搭載するATXミドルタワー型モデル。BTOならではのカスタマイズの幅が広いスタンダードなモデルです。